À Orchestres Canada, nous tenons une assemblée générale annuelle en ligne depuis sept ans et nous n’avons aucun regret. Dans le contexte de la pandémie de la COVID, avez-vous songé à tenir la vôtre en ligne cette année? Nous avons créé un guide à votre intention. Le 16 octobre, nous avons présenté aux représentants d’orchestres de toutes les régions du Canada un webinaire sur la planification d’une assemblée générale annuelle en ligne. Voici, en bref, les points à retenir.

Note : À OC, nous utilisons l’application Réunions Zoom, avec un compte payé « pro ». Soucieux des coûts, nous avons aussi profité des offres Zoom de TechSoup Canada.

1- S’organiser, d’abord et avant tout!

Ce n’est pas un secret dans le milieu des événements, concerts et orchestres qu’il faut tout d’abord bien s’organiser; dans le cas d’une AGA, il faut jongler avec plusieurs éléments. Nous recommandons de commencer par le règlement administratif ou autre document constitutif pour déterminer ce qui suit :

-

- Qui peut participer? Qui a droit de vote?

- Combien de participants votants faut-il pour avoir un quorum?

- Peut-on avoir des invités non votants; comment peut-on contrôler le vote?

- Le vote anticipé ou par procuration est-il permis?

- Combien de temps à l’avance faut-il publier le premier avis officiel d’assemblée?

- Comment l’ordre du jour et les documents à l’appui seront-ils communiqués et combien de temps avant l’assemblée faut-il les envoyer?

- Envoyer les communications longtemps d’avance et prévoir plusieurs suivis pour obtenir le quorum requis. S’attendre à des défections et obtenir donc plus que le minimum requis d’inscriptions.

- Déterminer le type de documents à conserver après l’AGA. Liste de participants? Relevé des votes? L’inscription obligatoire facilite la saisie de cette information.

Après avoir réglé ces aspects, organiser la réunion sur Zoom! Voici une courte vidéo sur la manière de procéder.

2- Noter soigneusement tout!

Nous aimons tous être spontanés, mais une assemblée générale annuelle est déjà bien assez stressante (et il y a un public)! Pourquoi courir le risque? Il est important de tout noter pour avoir l’esprit tranquille et veiller à ce que rien ne soit négligé. Cela inclut le nom des motionnaires et le libellé exact des motions. Il est recommandé de créer un ordre du jour annoté indiquant le nom des intervenants, l’heure de leur intervention, la personne chargée d’assurer la continuité entre les intervenants et celle chargée de demander des comotionnaires, ainsi que le moment de la mise aux voix. Pour vous donner une idée, voici un ordre du jour annoté de la dernière AGA de l’OC.

3- C’est en forgeant qu’on devient forgeron

Comme pour la musique, plus on répète, meilleur on devient! Nous recommandons fortement de prévoir une séance de répétition un jour ou deux avant l’AGA avec tous les intervenants. Cela permet de diagnostiquer les problèmes techniques, de vérifier la stabilité des connexions Internet et de dépister les diapositives douteuses et les mises aux voix problématiques. Il n’est pas nécessaire d’avoir une répétition très longue : la nôtre était de seulement 15 minutes, mais elle s’est révélée très utile comme moyen de confirmer notre plan pour le jour de l’assemblée.

4- L’importance d’avoir belle allure!

Créer une seule présentation PowerPoint pour toute l’assemblée et assigner à une personne la responsabilité du défilement des diapositives. Cela élimine les pauses gênantes qui se produisent lorsque les intervenants veulent expliquer leurs propres écrans.

Avoir une diapositive d’accueil que les membres voient dès leur connexion : y inclure le titre de l’événement et des conseils techniques sur la participation.

Autres astuces :

-

- Inclure le nom et le titre (p. ex. président) de l’intervenant dans le pied de page de chaque diapositive;

- Appliquer les principes d’usage aux diapositives : limiter le contenu par diapositive, avoir une présentation attrayante et une taille de police uniforme, et faire un usage stratégique des images.

- La règle 5/5/5 peut être utile : maximum de cinq mots par ligne de texte, de cinq lignes de texte par diapositive ou de cinq diapositives avec beaucoup de texte d’affilée.

Comme le succès de votre AGA en ligne repose sur votre présentation PowerPoint, celle-ci doit avoir belle allure! Elle doit être agréable à voir et à absorber. Assurez-vous que la police est assez grosse, que les diapositives sont colorées, que le tout est informatif! Indiquez quand les votes auront lieu et qui a la parole. Pourquoi ne pas inclure quelques photos? Voici un exemple de la présentation PowerPoint que nous avons créée pour notre dernière AGA.

5- La liste des tâches

C’est ce que vous vouliez, alors la voici : notre liste des tâches, surtout d’arrière-plan, qu’il faut bien planifier et attribuer pour assurer le bon déroulement de l’assemblée. Il s’agit essentiellement des tâches qui reviennent au.à la secrétaire, à l’hôte.sse et au.à la technicien.ne de l’assemblée :

Secrétaire de l’assemblée :

-

-

- Commencer et arrêter l’enregistrement, au besoin

- Prendre les présences (pour le dossier et le quorum)

- Au début de l’assemblée, indiquer à l’hôte.esse la date de publication du premier avis d’AGA

- Ouvrir les votes

- Signaler à l’hôte.sse les bulletins de vote par anticipation qui ont été reçus, le cas échéant

- Communiquer les résultats des votes et confirmer l’adoption d’une motion

- Prendre le procès-verbal (l’enregistrement constitue un mécanisme de sauvegarde utile).

-

Hôte.sse de l’assemblée (peut être un des présentateurs)

-

-

- Accueillir les participants

- Assurer la continuité de l’assemblée

- Déterminer les comotionnaires (parmi les participants qui ont levé la main)

- Confirmer les résultats des votes

- Suivre et gérer les échanges : afficher les liens pertinents et transmettre les questions au.à la président.e.

-

Technicien.ne de l’assemblée

-

-

- Servir de personne-ressource (courriel et/ou téléphone cellulaire) pour les membres qui ont besoin d’un rappel des détails de l’assemblée ou pour les dépannages techniques avant et durant la réunion

- Accueillir les participants dans la salle de réunion avant et durant l’assemblée

- Participer au défilement des diapositives (l’hôte.sse confiera la tâche à cette personne)

- Présenter les motions (les présentateurs peuvent le faire; les motions devraient être incluses dans le programme annoté)

- Commencer et arrêter l’enregistrement, au besoin

-

En prime : conseils et astuces pour l’après-AGA

Enregistrements et comptes rendus

-

-

- Télécharger tout compte rendu sur Zoom dans les 30 jours de l’assemblée, puis le supprimer

- Renseignements à conserver pour les dossiers :

- Inscriptions

- Résultats des votes (pouvant aussi servir de double de la liste des présences)

-

Voici une vidéo montrant où l’on peut trouver ces documents

-

-

- Ressources pour le procès-verbal :

- À condition d’avoir pris les mesures requises, Zoom indique quand l’enregistrement de la réunion est prêt – il y a normalement trois fichiers : vidéo, audio et texte des échanges.

- Communications de suivi :

- Faire état des activités liées à l’AGA et envoyer des mises à jour, remercier les participants par infolettre ou autre forme de communication après l’AGA.

- Ressources pour le procès-verbal :

-

Curieux et désireux d’en savoir plus? Voici quelques liens utiles :

Tricia a souligné l’importance de la collaboration pour élargir l’accès au marché et veiller à ce que les artistes soient rémunérés pour leurs services, surtout dans le cas des petits organismes et centres de population. Les partenariats avec d’autres organismes artistiques, des festivals, des ensembles et d’autres intervenants permettent de mettre en commun les ressources pour absorber les cachets des artistes, en plus de regrouper les publics pour avoir plus d’impact.

Tricia a souligné l’importance de la collaboration pour élargir l’accès au marché et veiller à ce que les artistes soient rémunérés pour leurs services, surtout dans le cas des petits organismes et centres de population. Les partenariats avec d’autres organismes artistiques, des festivals, des ensembles et d’autres intervenants permettent de mettre en commun les ressources pour absorber les cachets des artistes, en plus de regrouper les publics pour avoir plus d’impact.

Bob a décrit le processus consistant à cerner les différents segments du public (ou public éventuel) et à choisir celui qu’il est important pour le plan stratégique de cibler. Il peut s’agir d’un public entièrement nouveau ou d’un public actuel que vous voulez mobiliser davantage. Il a insisté sur l’importance de lier cette démarche au plan stratégique et aux buts artistiques, parce qu’elle ne pourra être maintenue sans une acceptation et un engagement à l’échelle organisationnelle. Il a aussi donné l’exemple d’un organisme qui a décidé de s’engager davantage auprès des acheteurs de billets individuels multiples et d’un autre qui était déterminé à attirer plus d’adolescents et de jeunes adultes à des spectacles de ballet.

Bob a décrit le processus consistant à cerner les différents segments du public (ou public éventuel) et à choisir celui qu’il est important pour le plan stratégique de cibler. Il peut s’agir d’un public entièrement nouveau ou d’un public actuel que vous voulez mobiliser davantage. Il a insisté sur l’importance de lier cette démarche au plan stratégique et aux buts artistiques, parce qu’elle ne pourra être maintenue sans une acceptation et un engagement à l’échelle organisationnelle. Il a aussi donné l’exemple d’un organisme qui a décidé de s’engager davantage auprès des acheteurs de billets individuels multiples et d’un autre qui était déterminé à attirer plus d’adolescents et de jeunes adultes à des spectacles de ballet. Il faut déterminer ce qui empêche les publics éventuels de se rallier à votre organisme comme vous le voulez. Ne présumez pas : demandez-leur! Est-ce qu’une éducation musicale limitée empêche les gens d’aller écouter votre orchestre? Essayez de trouver la réponse. Certains organismes que Bob a mentionnés étaient confrontés à l’idée que le public se faisait de l’opéra et du ballet, soit des formes d’art exclusives ou guindées.

Il faut déterminer ce qui empêche les publics éventuels de se rallier à votre organisme comme vous le voulez. Ne présumez pas : demandez-leur! Est-ce qu’une éducation musicale limitée empêche les gens d’aller écouter votre orchestre? Essayez de trouver la réponse. Certains organismes que Bob a mentionnés étaient confrontés à l’idée que le public se faisait de l’opéra et du ballet, soit des formes d’art exclusives ou guindées. Bob affirme qu’il faut connaître ce segment du public (ou public éventuel) aussi bien que possible. Il a insisté sur la nécessité d’agir en se fondant sur des faits plutôt que sur des pressentiments et sur l’importance de sonder le groupe cible, d’organiser des groupes de consultation et d’avoir des conversations avec les intéressés. Cette phase fait le lien entre les étapes 2 et 4, qui sert à confirmer ou modifier les obstacles cernés à l’étape 2, ainsi qu’à explorer comment ces obstacles peuvent être éliminés à l’étape 4.

Bob affirme qu’il faut connaître ce segment du public (ou public éventuel) aussi bien que possible. Il a insisté sur la nécessité d’agir en se fondant sur des faits plutôt que sur des pressentiments et sur l’importance de sonder le groupe cible, d’organiser des groupes de consultation et d’avoir des conversations avec les intéressés. Cette phase fait le lien entre les étapes 2 et 4, qui sert à confirmer ou modifier les obstacles cernés à l’étape 2, ainsi qu’à explorer comment ces obstacles peuvent être éliminés à l’étape 4. Après avoir cerné les obstacles à l’engagement et avoir discuté avec le public cible des moyens possibles de les surmonter, Bob recommande de créer une stratégie centrée sur le contenu et propre au public en question. Il a donné deux exemples : les visites en coulisse offertes par le Seattle Opera pour consolider l’engagement des adeptes de l’opéra qui assistent aux représentations du cycle de L’Anneau; des vidéos qui montrent les activités quotidiennes du Pacific Northwest Ballet afin d’éveiller les adolescents et les jeunes adultes à un monde traditionnellement fermé.

Après avoir cerné les obstacles à l’engagement et avoir discuté avec le public cible des moyens possibles de les surmonter, Bob recommande de créer une stratégie centrée sur le contenu et propre au public en question. Il a donné deux exemples : les visites en coulisse offertes par le Seattle Opera pour consolider l’engagement des adeptes de l’opéra qui assistent aux représentations du cycle de L’Anneau; des vidéos qui montrent les activités quotidiennes du Pacific Northwest Ballet afin d’éveiller les adolescents et les jeunes adultes à un monde traditionnellement fermé. Il y a quelques semaines à peine, les organisations culturelles piliers s’attendaient à de bons résultats pour l’exercice en cours étant donné que rien ne semblait pouvoir freiner la plus longue période de croissance ininterrompue.

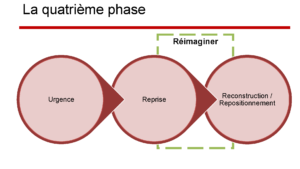

Il y a quelques semaines à peine, les organisations culturelles piliers s’attendaient à de bons résultats pour l’exercice en cours étant donné que rien ne semblait pouvoir freiner la plus longue période de croissance ininterrompue. La remise en activité des institutions culturelles piliers sera un long processus.

La remise en activité des institutions culturelles piliers sera un long processus. Il ne fait aucun doute qu’en raison de la fermeture abrupte, de la perte immédiate du flux de trésorerie et de la nature d’endettement déjà élevé du secteur des arts et de la culture, il faudra envisager des changements importants dans les modèles opérationnels et la recapitalisation.

Il ne fait aucun doute qu’en raison de la fermeture abrupte, de la perte immédiate du flux de trésorerie et de la nature d’endettement déjà élevé du secteur des arts et de la culture, il faudra envisager des changements importants dans les modèles opérationnels et la recapitalisation. Le rétablissement de la capacité du secteur à créer et présenter un contenu exigera de la collaboration et une gestion judicieuse des ressources limitées, en temps, en argent et en leadership.

Le rétablissement de la capacité du secteur à créer et présenter un contenu exigera de la collaboration et une gestion judicieuse des ressources limitées, en temps, en argent et en leadership. Le secteur des arts et de la culture est avant tout un grand rassembleur.

Le secteur des arts et de la culture est avant tout un grand rassembleur.  À retenir : la mission est plus importante que les manières traditionnellement employées pour la réaliser. La principale activité de nos orchestres a toujours été de rassembler des personnes en grand nombre en vue de présenter des spectacles sur scène. Mais leur mission est sans doute plus profonde que les moyens mis en œuvre pour ce faire. Si votre mission consiste à assurer un service communautaire et à procurer une valeur à la communauté, vous pouvez réimaginer comment cet engagement peut se manifester. Plutôt que de façonner les activités actuelles en fonction des restrictions sanitaires, qu’arriverait-il si l’on faisait éclater complètement les saisons de l’orchestre? De quoi pourrait avoir l’air une saison d’activités communautaires de petite envergure? Comment produire des résultats conformes à la mission mais d’une manière différente?

À retenir : la mission est plus importante que les manières traditionnellement employées pour la réaliser. La principale activité de nos orchestres a toujours été de rassembler des personnes en grand nombre en vue de présenter des spectacles sur scène. Mais leur mission est sans doute plus profonde que les moyens mis en œuvre pour ce faire. Si votre mission consiste à assurer un service communautaire et à procurer une valeur à la communauté, vous pouvez réimaginer comment cet engagement peut se manifester. Plutôt que de façonner les activités actuelles en fonction des restrictions sanitaires, qu’arriverait-il si l’on faisait éclater complètement les saisons de l’orchestre? De quoi pourrait avoir l’air une saison d’activités communautaires de petite envergure? Comment produire des résultats conformes à la mission mais d’une manière différente? Planifier pour le pire, mais être prêt pour le meilleur. Susan et Bailey ont insisté sur l’importance de l’agilité pour la planification. Elles ont conseillé de partir du pire des scénarios et d’échafauder des plans sur cette base. Comme nous l’avons mentionné, elles recommandent de faire des plans par cycles trimestriels mobiles en réévaluant les cycles suivants au fur et à mesure de la disponibilité d’une information nouvelle.

Planifier pour le pire, mais être prêt pour le meilleur. Susan et Bailey ont insisté sur l’importance de l’agilité pour la planification. Elles ont conseillé de partir du pire des scénarios et d’échafauder des plans sur cette base. Comme nous l’avons mentionné, elles recommandent de faire des plans par cycles trimestriels mobiles en réévaluant les cycles suivants au fur et à mesure de la disponibilité d’une information nouvelle.